このページでは、身長を伸ばすために大切な年齢について、および成長期のピークの迎え方について解説いたします。(閲覧時間目安/約2分)

身長がもっと伸びる時期はいつ?

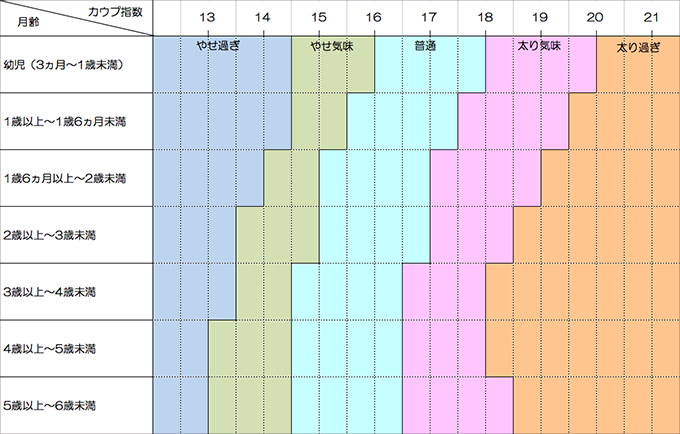

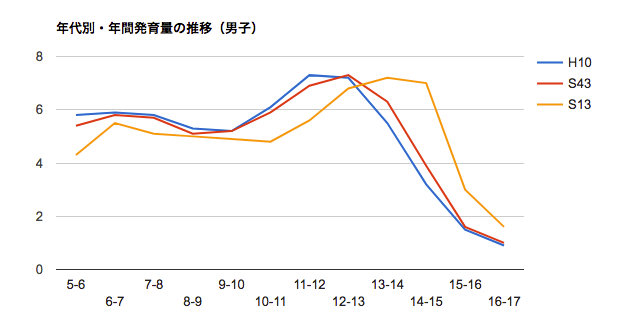

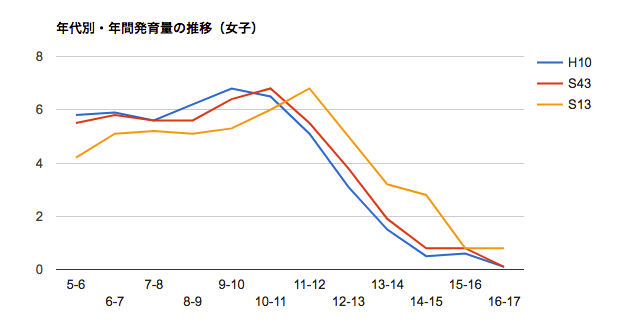

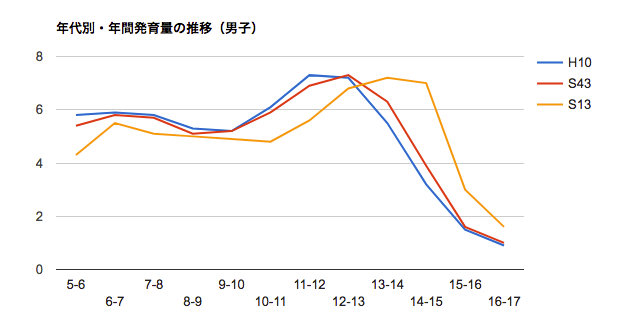

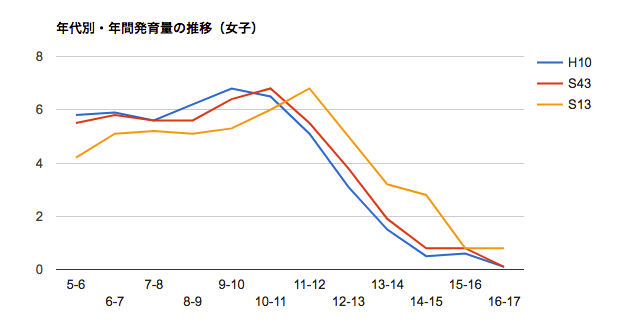

以下は、文部科学省が行っている平成28年度学校保健統計(学校保健統計調査報告書)で発表されている「年間発育量の推移」です。

年間発育量とは、1年で平均的に伸びる身長の数値を表したものです。

実は、

現代の子供たちは昔と比べて成長期のピークが早まっていることがわかりました。

「成長期は、まだまだこれから・・・!」と思っていたら、いつの間にか身長を伸ばすための大切な時期があっという間に過ぎていた!ということにならないよう、改めて確認していきましょう。

縦軸が年間の発育量(cm)、横軸が年齢を表しています。

※出典:文部科学省 平成28年度学校保健統計

成長期のピークは、1歳〜2歳早まっていた!

年間発育量の世代間比較のグラフ(身長)を見てみると、山になっている部分にズレが生じていることが分かります。

昭和18年生まれ、昭和43年生まれ、平成10年生まれの順に徐々に山の位置が前に来ています。

つまり、若い世代になるほどに身長の伸び(増加)が早まっているのです。

男子

平成10年度生まれの年間発育量を見ると、11歳~12歳の頃に年間発育量のピークが来ており、親世代(昭和43年生まれ)と比べると約1歳早くなっています。

女子

平成10年度生まれの年間発育量を見ると、9歳~10歳の頃に発育量のピークが来ており、親世代(昭和43年生まれ)と比べると約2歳早くなっています。

年間発育量には男女差もあり、男子よりも女子の方が2歳ほど早く訪れる傾向にあります。

女子は8歳頃から成長ホルモンの分泌が増え始め、その後第2次性徴期へと入り、初潮が訪れることが女子のほうが早期発育となる要因の一つとして考えられます。

「成長のピーク」を迎える準備ができていますか?

グラフをパッと見るとどうしても気になるのが「ピークがいつ訪れるか」ということではないでしょうか。

もちろん、ピークを知ることは大切です。

しかし、もっと大切なのはピークがいつ来ても良いようにその前段階から準備を整えておく、ということです。

グラフの左側をご覧いただくと、6歳でも発育量は男女ともに年間5㎝以上もあります。

つまり、6歳頃からすでに身長の伸びのピークに向かって進んでいるということです。

縦軸が年間の発育量(cm)、横軸が年齢を表しています。

※出典:文部科学省 平成28年度学校保健統計

大切なのは、ピーク前の6〜7歳から継続的に毎日栄養を取り続けること

最大の年間発育量、つまり年間発育量のピーク時がおよそ7㎝の伸びとなりますので、「最近急激に身長が伸びたかも!」と気づいた時は、もうすでにピークに差し掛かっている時期かもしれません。

勉強もスポーツも普段の練習や準備運動をしっかりする、そして継続することが大切であるように、成長にも準備が必要です。

ピークが訪れる「前」から生活習慣や食習慣を整え、ピークを最高の状態で迎える準備をしましょう。

準備段階の栄養が不足しないようにしましょう

特に、身体をつくる土台となる栄養は十分に摂る必要があります。

中でも特に意識したい栄養素は2つ。

「カルシウム」

子供が成長するということは、骨が成長すること。カルシウムは骨や歯を構成する大切な成分ですから、成長期には十分に補う必要があります。

特に「カルシウム」は、吸収率が悪いことから不足しがちな栄養素でもあります。

詳しくは、成長に関するのっぽくんQ&A「身長を伸ばす食べ物って何があるの?」もご覧ください。

骨と歯だけでなく、全身のケアにも欠かせないカルシウムは不足しないように毎日継続して摂りましょう。

さらに骨の密度を示す「骨量」が最大になるのは20歳頃までです。

つまり、成長期にしっかりとカルシウムを摂ることは大人になってからの丈夫な身体維持への準備ともいえるのです。

「鉄」

鉄は全身に酸素を運ぶ大切な役割がありますが、食事からの摂取は不足しがちな状況です。

成長期、特に初潮を迎えた女子は毎月の喪失量が増えるため、より意識をして摂ることを心がけましょう。

鉄は運動をすることでもどんどん失われていきますので、運動部やプライベートで活動量が多いお子さまは男女問わずしっかりと摂りましょう。

まだ終わりじゃない!?高校生でも発育は続いている

ピークが訪れたらそれでおしまい・・・ではありません。

グラフの右側をご覧ください。

縦軸が年間の発育量(cm)、横軸が年齢を表しています。

※出典:文部科学省 平成28年度学校保健統計

15~17歳にかけて年間の年間発育量はピークに比べると随分と低下してきています。

しかし、よく見ると「ゼロ」にはなっていないことが分かります。

つまり、年間発育量としてはそれほど多くないものの、まだ成長期は終わっていない、ということです。

高校生になると見た目もずいぶん大人っぽくなり、成長期も終わったように見えることもありますが、最後の最後まできちんと成長に必要な栄養を摂りましょう。

不足しやすい栄養は、「補助食品」を上手に活用することもおすすめ

毎日の食事からしっかり栄養を摂ることが一番大切ですが、お子様の好き嫌いや忙しい毎日のなかでは難しいこともあります。

そんな時には、手軽に栄養を補える栄養補助食品が強い味方となります。

おすすめなのが、「カルシウムグミ」。

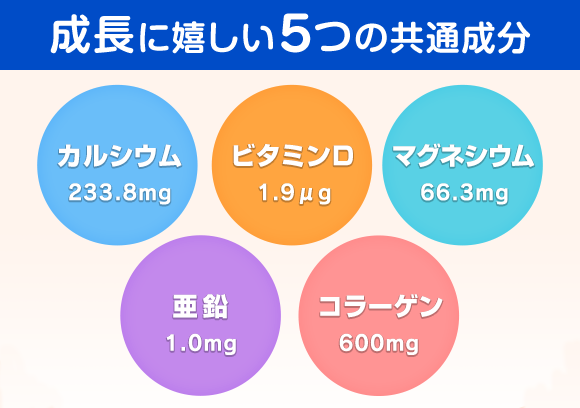

カルシウムグミは、成長期に不足しがちな5大栄養素をぎゅっと凝縮したグミタイプの栄養機能食品です。普段の食事プラスαで手軽に補給できることから、小学生から高校生まで幅広くご利用いただいている人気商品です。

無料サンプルもございますので、まずは一度お試ししてみてはいかがでしょうか?

|

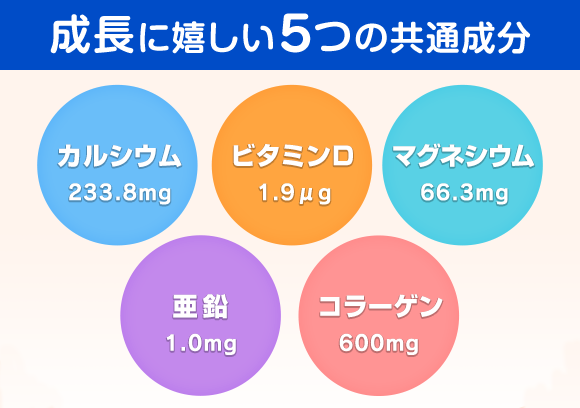

骨の形成をサポートする栄養機能食品!

「カルシウムグミ」

「安心、美味しい、続けやすい!」

喜びの声、続々届いています!

『カルシウムグミ』は、成長期に欠かせない5大栄養素を配合した、グミタイプの栄養機能食品です。

『カルシウムグミ』は、成長期に欠かせない5大栄養素を配合した、グミタイプの栄養機能食品です。

カルシウムだけでなく、カルシウムの吸収を助けるビタミンDやマグネシウム、コラーゲン、亜鉛をバランスよく配合しているから、気になる成長期にも安心。

★限定:今なら定期初回1,000円OFF!!

現在、定期お届けコースが初回1,000円OFFとなる初回割を実施中です!

2種類の組み合わせ購入もOK♪ぜひ、お子様の健康のためにお役立てくださいませ!

↓無料サンプルもございます↓

|

成長期が始まる前から完全に終わるときまで、成長の可能性は続いている

成長期のピークを最高の状態で迎えられるようにするには、まず「準備」が大切です。

小学生1年生はまだまだ幼児の延長のようにも見えますが、これから成長するための大切な準備期でもあります。

正しい生活習慣と食習慣を身に着けることから始めましょう。

そしてピークを迎えたあと、落ち着いてきたと思っても成長のペースが落ち着いただけで終わったわけではありません。

中学生・高校生になると親の目が届きにくくなることもありますが、1年で1㎝でも身長が伸びていたらそれはまだ発育が続いている証です。

成長の可能性は成長期がはじまる前~完全に終わるときまでずっと続いています。

その可能性を無駄にしないためにも、日々の生活習慣・食習慣を大切に、良い習慣は「継続」していくことを心がけましょう。